بقلم بن معمر الحاج عيسى

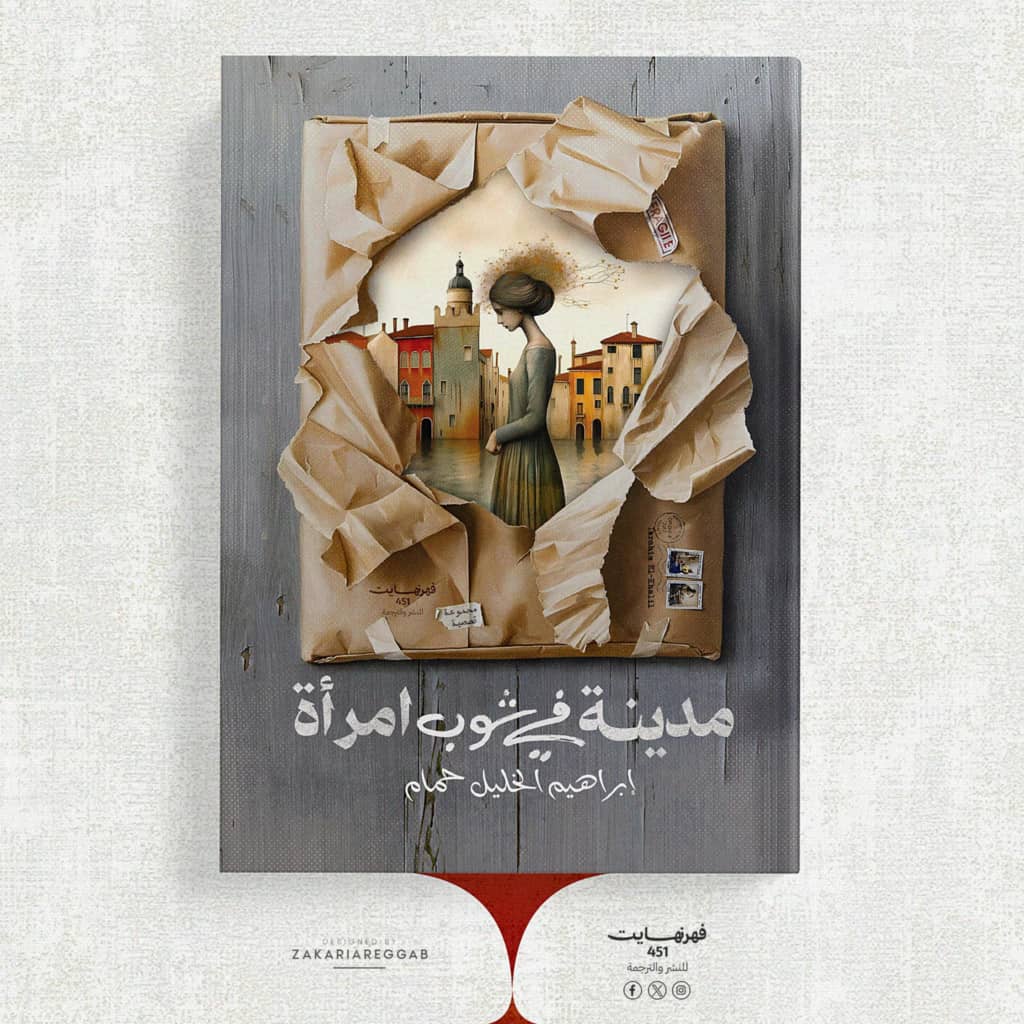

في لحظة مشبعة بالدهشة والخذلان، تتقاطع الأزمنة والمشاعر في نص “مدينة في ثوب امرأة”، الذي لا يُقرأ كما تُقرأ القصص، بل يُدخل قارئه في نسيج شعوري كثيف من الغواية والشك والانتماء والانكسار، ليصير النص أشبه بحقل وجداني، أو خريطة نفسية تنزف عبر اللغة، وتنهض بوصفها نوعًا خاصًا من المسرحة الداخلية للذات.

لا يمكن مقاربة هذا النص بمعزل عن هوية كاتبه، حمام الخليل إبراهيم، الذي لا يكتب كقاص تقليدي، بل كمسرحيّ يضبطُ الإيقاع بعين المخرج ويشيد المعنى على خشبة السرد كما تُشيد العروض فوق ركح مسرحي.

إن ما يميز هذا النص ليس فقط جمال اللغة ولا سلاسة المشاهد ولا البنية العاطفية المحكمة، بل تلك التقنية الفريدة التي تمزج بين عناصر العرض المسرحي وأدوات السرد القصصي، فيخلق الكاتب عالماً قائماً بذاته، محكومًا بتوتر داخلي، تتفجر فيه كل عقدة من خلال مونولوج داخلي، وكل خطوة مشي تُقابلها حركة رمزية، وكل كلمة تُنطق تفتح بابًا على قاعة محكمة داخلية، تحاكم فيها الذات ذاتها. منذ لحظة دخول البطلة “سهام” مدينة الأغواط، نكون بإزاء عرض خفي، يبدأ بلقطة سينمائية جوية من نافذة الطائرة، وينحدر شيئًا فشيئًا إلى ممرات المقبرة، ثم إلى قلبها الممزق، فنجد أنفسنا في سلسلة مشاهد متداخلة، يُعاد فيها بناء المكان والذاكرة والخذلان في آن. لم تكن الأغواط مدينة عادية، بل كانت كيانًا شبه أسطوري في وجدان البطلة، مدينةً نُسجت ملامحها من سرد الحبيب الراحل حسن، ومن تفاصيل صوته في الهاتف، ومن وصفه الدقيق لزقاق المدينة ودفء أحيائها. كانت مدينة مجازية، تسكن القلب قبل أن تسكن الجسد، وكل ما في النص يؤكد أن المدينة هنا ليست خلفية بل بطلة خفية، مسرحًا ومرآة، ذاكرةً وعتبةَ كشف. حين كتبت سهام مشاعرها من خلال زيارتها الأولى، لم تكن تروي فحسب، بل كانت تُمسرح الألم، تعيده على شكل مشاهد داخلية وخارجية، تتصادم فيها الصور بالأصوات، والذكريات بالحقائق، والرغبة بالمستحيل. حمام خليل إبراهيم لا يكتب بطريقة الحكاية المستقيمة، بل يبني نصه كمن يهيئ عرضًا مونودراميًّا داخليًا، فكل شخصية تعيش داخل نصّها الخاص، حتى السائق “ميلود” لم يكن دورًا ثانويًا، بل كان بمثابة “الراوي الخفي”، والمرافق الذي يضبط الإيقاع، ويوازي وظيفة “الكورَس” في التراجيديا، إذ يواكب البطلة، يشهد انهيارها، لكنه يظل صامتًا إلا حين يستدعي الموقف تدخله. قوة النص لا تكمن فقط في الحكاية، بل في الطريقة التي بُني بها المشهد، حيث يتحول القبر من لحظة وداع إلى منصة انكشاف، وتتحول المقبرة إلى فضاء درامي تتفجر فيه الحقائق كقنابل موقوتة. فظهور الكلب عند القبر، ثم انكشاف أن له علاقة بابنة الحبيب، ثم لقاء البطلة بزوجة حسن، كلها ليست مصادفات سردية، بل صُعد درامية محكمة تُبنى كأنها مسرحية من فصلين، الأول فيه الصدمة والانهيار، والثاني فيه الاعتراف والمصالحة. إن الكثافة النفسية والانفعالية التي ينحت بها الكاتب مشاهده، لا يمكن أن تُنتجها أدوات القصة التقليدية فحسب، بل إنها تنتمي لعين مسرحي مدرب على إدارة الشعور، وتقطير اللحظة، وتفجير العقدة في قمة التوتر. النص محكوم بنسق جمالي منضبط، وفي ذات الوقت مفتوح على الاحتمال الإنساني، فهو لا يُدين الخيانة فقط، بل يُعيد تأويلها، لا من موقع المظلومة فحسب، بل من مكان “الواعية التي تستوعب خيانة المحبوب وتعذرها دون أن تبررها”، وهو موقف نادر في الأدب العربي، أن تتنازل بطلة مهزومة عن حصة الغضب، وتختار أن تنتمي للمدينة التي أحبّها من خانها، بل وتلتحق بعائلته وتلتمس لهم المعذرة، ليس ضعفًا بل قوة. إن هذا المستوى من النضج الوجداني لا يُكتب بالأسلوب السطحي، بل بلغة تمتح من الشِعر وتُبنى على التوتر، لغة مشحونة بإيقاع داخلي يعلو ويهبط كما في السيناريو المسرحي. القارئ لا يكتفي بالمشاهدة، بل يُدخَل إلى قلب الحدث، إلى المقبرة، إلى غرفة الفندق، إلى عيون سهام، وإلى فوضى قلبها. من زاوية تحليل الأسلوب، فإن حمام خليل إبراهيم يكتب بلغتين متداخلتين: لغة شعورية تحفر في العمق النفسي وتفيض بالمجازات، ولغة سردية وصفية تتقن الإمساك بالتفاصيل الصغيرة، ولا تغفل عن حركة اليد، ونبرة الصوت، وظل الشجرة، ورائحة اليقطين في سهل تاونزة. هذا الجمع بين اللغتين يمنح النص شعرية مقيمة، تجعل القارئ يعيش الألم لا يقرؤه فقط، ويشم رائحة الماء في المزارع كما شمّتها البطلة، ويذوق المرارة كما تذوقتها حين علمت أنها لم تكن وحدها في قلب من أحبّت. أكثر من ذلك، فإن الكاتب يضيف بعدًا ميتا-دراميا حين يُدخل شخصياته في منطقة “ما بعد الحقيقة”، أي حين يكتشف القارئ مع البطلة أن كل ما كانت تبني عليه انتماءها، كان مبنيًا على سرد ناقص، على حب لم يكتمل، على وعد بلا مستقبل. لكنه، في ذروة الانكسار، لا يجعل القصة تسقط في الميلودراما، بل يرتقي بها إلى أفق التسامح، ويمنح الخاتمة بُعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا رفيعًا، حين تختار البطلة أن تبقى في المدينة لا لأنها تنتمي إليها واقعًا، بل لأنها تنتمي لها روحيًا. وهنا يتجلى البعد المسرحي الخفي في النص، فالمدينة هي الركح، والبطلة هي الممثلة، والذاكرة هي السيناريو، والقارئ هو المشاهد الذي يُترك له أن يختار النهاية، لكنه في كل الأحوال يشعر أن المسرحية لم تنتهِ، لأن مدينة بهذا الحضور، وامرأة بهذا الوجع، لا يمكن أن تُطوى قصتهما بسهولة. بهذا النص، يرسّخ حمام خليل إبراهيم تجربته ككاتب مسرحي يُدخل السرد العربي في منطقة جديدة، يمزج فيها الشاعرية بالحوار الداخلي، والمونولوج بالأماكن الحيّة، ويخلق من قصة حب فاشلة، نصًا حيًّا، قابلًا للتمثيل، وللحب، وللخسارة، وللدوام. إنها قصة امرأة، نعم، لكنها أيضًا قصة مدينة، وقصة لغة حين تسكنها الحواس، وقصة كاتب يكتب بجسد الممثل وروح المخرج وشغف العاشق.

ملامحها من سرد الحبيب الراحل حسن، ومن تفاصيل صوته في الهاتف، ومن وصفه الدقيق لزقاق المدينة ودفء أحيائها. كانت مدينة مجازية، تسكن القلب قبل أن تسكن الجسد، وكل ما في النص يؤكد أن المدينة هنا ليست خلفية بل بطلة خفية، مسرحًا ومرآة، ذاكرةً وعتبةَ كشف. حين كتبت سهام مشاعرها من خلال زيارتها الأولى، لم تكن تروي فحسب، بل كانت تُمسرح الألم، تعيده على شكل مشاهد داخلية وخارجية، تتصادم فيها الصور بالأصوات، والذكريات بالحقائق، والرغبة بالمستحيل. حمام خليل إبراهيم لا يكتب بطريقة الحكاية المستقيمة، بل يبني نصه كمن يهيئ عرضًا مونودراميًّا داخليًا، فكل شخصية تعيش داخل نصّها الخاص، حتى السائق “ميلود” لم يكن دورًا ثانويًا، بل كان بمثابة “الراوي الخفي”، والمرافق الذي يضبط الإيقاع، ويوازي وظيفة “الكورَس” في التراجيديا، إذ يواكب البطلة، يشهد انهيارها، لكنه يظل صامتًا إلا حين يستدعي الموقف تدخله. قوة النص لا تكمن فقط في الحكاية، بل في الطريقة التي بُني بها المشهد، حيث يتحول القبر من لحظة وداع إلى منصة انكشاف، وتتحول المقبرة إلى فضاء درامي تتفجر فيه الحقائق كقنابل موقوتة. فظهور الكلب عند القبر، ثم انكشاف أن له علاقة بابنة الحبيب، ثم لقاء البطلة بزوجة حسن، كلها ليست مصادفات سردية، بل صُعد درامية محكمة تُبنى كأنها مسرحية من فصلين، الأول فيه الصدمة والانهيار، والثاني فيه الاعتراف والمصالحة. إن الكثافة النفسية والانفعالية التي ينحت بها الكاتب مشاهده، لا يمكن أن تُنتجها أدوات القصة التقليدية فحسب، بل إنها تنتمي لعين مسرحي مدرب على إدارة الشعور، وتقطير اللحظة، وتفجير العقدة في قمة التوتر. النص محكوم بنسق جمالي منضبط، وفي ذات الوقت مفتوح على الاحتمال الإنساني، فهو لا يُدين الخيانة فقط، بل يُعيد تأويلها، لا من موقع المظلومة فحسب، بل من مكان “الواعية التي تستوعب خيانة المحبوب وتعذرها دون أن تبررها”، وهو موقف نادر في الأدب العربي، أن تتنازل بطلة مهزومة عن حصة الغضب، وتختار أن تنتمي للمدينة التي أحبّها من خانها، بل وتلتحق بعائلته وتلتمس لهم المعذرة، ليس ضعفًا بل قوة. إن هذا المستوى من النضج الوجداني لا يُكتب بالأسلوب السطحي، بل بلغة تمتح من الشِعر وتُبنى على التوتر، لغة مشحونة بإيقاع داخلي يعلو ويهبط كما في السيناريو المسرحي. القارئ لا يكتفي بالمشاهدة، بل يُدخَل إلى قلب الحدث، إلى المقبرة، إلى غرفة الفندق، إلى عيون سهام، وإلى فوضى قلبها. من زاوية تحليل الأسلوب، فإن حمام خليل إبراهيم يكتب بلغتين متداخلتين: لغة شعورية تحفر في العمق النفسي وتفيض بالمجازات، ولغة سردية وصفية تتقن الإمساك بالتفاصيل الصغيرة، ولا تغفل عن حركة اليد، ونبرة الصوت، وظل الشجرة، ورائحة اليقطين في سهل تاونزة. هذا الجمع بين اللغتين يمنح النص شعرية مقيمة، تجعل القارئ يعيش الألم لا يقرؤه فقط، ويشم رائحة الماء في المزارع كما شمّتها البطلة، ويذوق المرارة كما تذوقتها حين علمت أنها لم تكن وحدها في قلب من أحبّت. أكثر من ذلك، فإن الكاتب يضيف بعدًا ميتا-دراميا حين يُدخل شخصياته في منطقة “ما بعد الحقيقة”، أي حين يكتشف القارئ مع البطلة أن كل ما كانت تبني عليه انتماءها، كان مبنيًا على سرد ناقص، على حب لم يكتمل، على وعد بلا مستقبل. لكنه، في ذروة الانكسار، لا يجعل القصة تسقط في الميلودراما، بل يرتقي بها إلى أفق التسامح، ويمنح الخاتمة بُعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا رفيعًا، حين تختار البطلة أن تبقى في المدينة لا لأنها تنتمي إليها واقعًا، بل لأنها تنتمي لها روحيًا. وهنا يتجلى البعد المسرحي الخفي في النص، فالمدينة هي الركح، والبطلة هي الممثلة، والذاكرة هي السيناريو، والقارئ هو المشاهد الذي يُترك له أن يختار النهاية، لكنه في كل الأحوال يشعر أن المسرحية لم تنتهِ، لأن مدينة بهذا الحضور، وامرأة بهذا الوجع، لا يمكن أن تُطوى قصتهما بسهولة. بهذا النص، يرسّخ حمام خليل إبراهيم تجربته ككاتب مسرحي يُدخل السرد العربي في منطقة جديدة، يمزج فيها الشاعرية بالحوار الداخلي، والمونولوج بالأماكن الحيّة، ويخلق من قصة حب فاشلة، نصًا حيًّا، قابلًا للتمثيل، وللحب، وللخسارة، وللدوام. إنها قصة امرأة، نعم، لكنها أيضًا قصة مدينة، وقصة لغة حين تسكنها الحواس، وقصة كاتب يكتب بجسد الممثل وروح المخرج وشغف العاشق.