يُلحظُ في الكتابة الروائية الحديثة ميلٌ واضح لدى الكُتّاب إلى توظيف الرمز بوصفه أداة فنية جوهرية تُعينهم في إيصال رسائلهم إلى المتلقين بطريقة غير مباشرة. سواء أكان الرمز استعارة أم مجازًا مستوحًى من أحداث الرواية نفسها، فإنه يمنح النص عمقًا وتأويلًا متعدد الأوجه. وهكذا، يضرب الكاتب “عصفورين بحجر واحد”، حين يُضفي على سرده بُعدًا رمزيًا يُثري العمل فنيًا ويعزز مضمونه. يتجلى هذا التوجّه جليًا في رواية “اللعب بالجنود” للكاتب طارق عسراوي، والصادرة عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله – فلسطين، ومنشورات تكوين في الكويت وبغداد، عام 2024م.

تطرح الرواية رؤية وطنية من خلال نسيج شخصياتها المتعدد، ومن خلال تفاعلات تلك الشخصيات مع الزمان والمكان اللذين يتولدان منهما الحدث الروائي. إلا أن مركز هذه الرؤية ينعكس بجلاء في شخصية “تميم”، الفتى ابن الرابعة عشرة الذي يقود مع رفاقه من صبيان مخيم جنين حركات مشاكسة ضد دوريات جنود الاحتلال، متّخذين من المقاومة الشعبية لعبة جماعية تعبّر عن وعيهم الفطري المبكر، وعن موقفهم من واقع الاحتلال؛ ففي أحد المشاهد، يتواطأ صبيان على وضع كيس يحوي جهاز راديو تالف في طريق إحدى الدوريات، مع مدّ سلك إلى طرف الشارع ليبدو وكأنه جسم مشبوه، مثيرًا فزع الجنود: «وهيك بنلعب فيهم»، يقول زياد. هكذا، يصبح اللعب شكلًا من أشكال التحدي، ويغدو الجنود لعبة في أيدي الأطفال، في مفارقة رمزية تسخّر البراءة في مواجهة البطش.

ولا يكتفي الأطفال بالمشاكسة؛ بل يمرّون بتجارب إنسانية تُعزز من نضجهم، مثل: تجسسهم على نافذة امرأة فاتنة سكنت حديثًا الحارة، قبل أن يكتشفوا وجود مقاتل مطارد – يبدو أنه زوجها – يزورها خلسة. الموقف يربكهم، ويصدم براءتهم، فيسعون إلى كت

م السر، رغم تعرضهم للتعنيف من آبائهم الذين هم أنفسهم رفاق هذا المقاتل. إنها لحظة تتشكل فيها ملامح البطولة والوفاء الجماعي لدى هؤلاء الصغار، فتُعلن الرواية عن انبثاق وعي وطني مبكر في مخيم جنين.

ويشير الروائي طارق عسراوي إلى زمنها في استهلال روايته في عبارته التي كتبها: “سوف تحدث هذه الحكاية في كل يوم بين عامي 1987 و1990″؛ إذ تختزل هذه الرواية أبعادًا رمزية وزمنية دقيقة تُضيء طريقة اشتغال الرواية على التاريخ والذاكرة الجمعية.

إن استخدام الروائي لعبارة “سوف تحدث” بصيغة المستقبل مع عبارة “في كل يوم” يشير إلى أن ما ترويه الرواية ليس حدثًا ماضويًا جامدًا؛ بل هو حاضرٌ متجدّد، وكأنه يحدث باستمرار؛ فالرواية بذلك تخرق الزمن الخطي، لتجعل من الماضي واقعًا معيشًا يوميًا، متكرّرًا يحدث في فلسطين كل يوم.

وتشير السنوات (1987-1990م) إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وهي واحدة من أهم المحطات في تاريخ النضال الفلسطيني، حيث برزت مقاومة شعبية واسعة شارك فيها الشباب والأطفال، تمامًا كما توحي الرواية من خلال شخصية “تميم” ورفاقه؛ فاختيار هذه السنوات ليس اعتباطيًا؛ بل يحمّل الرواية بعدًا توثيقيًا غير مباشر، ويربط رمزية اللعب والمشاكسة الطفولية بالفعل الوطني المقاوم. إن الكاتب يربط بين الزمن الوطني والزمن الروائي بطريقة تجعل من العمل شهادة رمزية مستمرة. ما حدث بين 1987 و1990م هو ما يحدث الآن، وما سيحدث لاحقًا، ما دام الاحتلال قائمًا، وما دام الأطفال يلعبون “بالجنود”.

وتوظيف الروائي لكلمة “الحكاية” بدل “القصة” أو “الرواية” يُضفي مسحة تراثية، كأن الرواية تستعير من السرد الشفهي الشعبي، ومن ذاكرة الجدات، وتُصاغ بلغة مقاومة قريبة من الشارع الفلسطيني، مما يعزز من بعدها الجمعي.

اللعب كفعل رمزي ضد العنف: عنوان رواية طارق عسراوي “اللعب بالجنود”:

يحمل العنوان مفارقةً لغوية ودلالية بالغة الذكاء: فكلمة “اللعب” تحيل إلى الطفولة، والعبث، والبراءة، بينما “الجنود” تستدعي صور العنف، والقهر، والعسكرية الصارمة، والجمع بين الكلمتين يخلق توترًا دلاليًا يلفت الانتباه، ويُفجّر تساؤلًا: من يلعب بمن؟ هل الأطفال يلعبون بالجنود؟ أم الجنود هم من يحوّلون حياة الأطفال إلى ساحة لعب عنيفة؟

يوحي العنوان من جهة بمقاومة الأطفال العفوية لجنود الاحتلال، وكأنهم يحولونه إلى “لعبة”، ومن جهة أخرى، يُظهر كيف تنقلب الطفولة نفسها إلى حالة مقاومة؛ إذ لم تعد ألعاب الحارة كرةً وطابة؛ بل أصبحت مواجهةً مع البنادق والدوريات، وبرز ذلك في مقاطع الرواية السردية في قول زياد لتميم: “شو رأيك اليوم نلعب بالجيش؟” وخطتهما للإيقاع بالجنود في فخهما: “وفي ذلك اليوم، اتفق زياد وتميم في طريق عودتهما من المدرسة، أن يضعا كيسًا به جهاز راديو تالف في طريق الدوريات، ويمدا منه سلكًا إلى جانب الشارع، الأمر الذي سيؤدي –بحكم التجربة والخبرة- إلى إرباك الجنود وإثارة هلعهم، فيغلقون الحارة لبعض الوقت، ويحضرون جهازًا آليًا يتحكم فيه عن بعد؛ لنزع الكيس وتفكيكه باعتباره جسمًا مشبوهًا، “وهيك بنلعب فيهم”، قال زياد، ففي تلك الحارة يلعب الأولاد ألعابًا جماعية كثيرة؛ ككرة القدم، وطابع وسبع حجار، إلا أن لعبتهم الأثيرة دائمًا هي اللعب بجنود الاحتلال”.

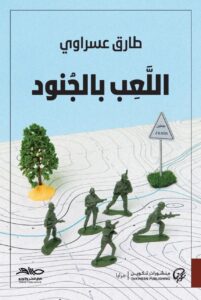

حين تصبح المقاومة لعبة: قراءة رمزية في غلاف رواية “اللعب بالجنود”:

يشدنا غلاف رواية “اللعب بالجنود” من الوهلة الأولى لكاتبها طارق عسراوي ببساطته المتقنة ودلالته المركّبة، فهو لا يكتفي بأن يكون غلافًا فنيًا فحسب؛ بل يُمثّل مدخلًا بصريًا وفكريًا إلى العالم الرمزي للرواية. يقف القارئ أمام غلاف يثير التناقضات: “اللعب” و”الجنود”؛ فالغلاف يحوي رموزًا من عالمين متقابلين، يتّحدان هنا لتُشكّلا مفارقة دلالية قوية تحرّك الذهن وتستفز الخيال. فهل يكون اللعب ضدّ الجنود؟ أم معهم؟ أم عليهم؟ وهل تحوّلت الطفولة إلى مسرح للمقاومة؟ هذه الأسئلة يثيرها الغلاف دون أن يجيب، تاركًا مساحةً للتأويل والتورّط العاطفي والفكري.

يُترجم الغلاف هذه المفارقة بشكل بصري ذكي؛ فجنود اللعبة البلاستيكيون مصطفّون فوق خريطة طوبوغرافية، ما يُحيل اللعب من فضاء التخييل الطفولي إلى واقع جغرافي ملموس، هو مخيم جنين أو أي بقعة من فلسطين، وتقف إلى جانبهم شجرة صغيرة وإشارة مرورية، فتكتمل صورة الطفولة الحيّة التي تحاصرها رموز الاحتلال. وبين هدوء الألوان وتوتر المعاني، ينبثق الغلاف بوصفه جزءًا لا يتجزأ من بنية الرواية الرمزية، ومرآة لثيماتها الكبرى: البراءة المشاكسة، والمقاومة الفطرية، واشتباك اليومي بالسياسي.

عدا عن ذلك فإن الغلاف يحمل إشارة واضحة إلى المكان التي حصلت فيه أحداث الرواية في مدينة جنين على اللافتة مثلثة الشكل؛ فالشكل المثلث على الغلاف يُشبه لوحات التحذير المرورية، وغالبًا ما تُستخدم للإشارة إلى الخطر أو التنبيه، ووضع اسم “جنين” داخل هذا المثلث يُحوّل المدينة إلى نقطة إنذار دائم، وكأن جنين – المكان الذي تدور فيه الرواية – ليست مجرد خلفية للأحداث؛ بل هي بؤرة اشتعال دائم، تعيش على حافة الخطر والمواجهة، ويوحي المثلث كذلك بالتجريد الرمزي؛ فجنين لم تعد فقط مدينة فلسطينية؛ بل تحوّلت إلى رمز للمقاومة والبطولة والطفولة المشتبكة، ويشير الشكل إلى أن ما يحدث فيها يُمكن أن يُقرأ بوصفه نموذجًا لما يحدث في أماكن أخرى من فلسطين، ووضع اسم جنين داخل علامة شبيهة بالإشارات المرورية يُسجّل المدينة في الذاكرة الجمعية كعلامة لا يمكن تجاوزها. كأن الكاتب يقول: “هنا تبدأ الحكاية… وهنا يستمر اللعب – أو الصراع – مع الجنود”؛ فجاء في الرواية: “ورغم أن العبث بأسلاك الكهرباء العامة سلوك شائع عند أغلب فتية أحياء جنين، وأنه ما من سلك إلا وتدلت منه أربطه معلق بها حجارة أو أحذية أو عبوات مسيلة للدموع…”، ويعمد الروائي إلى وصف المكان في ثمانينيات الزمن الماضي في قوله: “لكل عائلة في الحي بيت تملكه، تحيطه حديقة واسعة، لذا يبدو المكان وافر الخضرة لمن يطل عليه من الجبل المقايل، بفضل كثافة الحمضيات واللوزيات التي تحيط بالبيوت، ووجود براحات مزروعة بأشجار الزيتون التي يتجاوز عمرها الستين عامًا؛ أراض غير مسيجة، متاخمة لبعضها، يعرف أصحابها حدودها بفعل سلاسل حجرية بسيطة تفصل بينها، أو من أشجار التوت والتين التي تزرع في الأطراف، أو من البراميل المملوءة بالحجارة، وغالبًا من سياج يشكله نبات الصبار…” وفي قوله: “بدت البيوت كما هي دائمًا، مصفوفة على يمين الشارع في خط مستقيم، بجدرانها الحجرية البيضاء البارزة، تنبسط في واجهاتها تلك الحدائق الفائضة بالجوري وعرائس العنب وأشجار اللوز، وحواكيرها الخلفية المتشابكة”.

وعليه، تغادرنا رواية “اللعب بالجنود” وقد تركت فينا أثرًا مركّبًا من الحنين والدهشة، فهي لا تحكي حكاية طفولة عابرة؛ بل تصوغ براءة مشتبكة تنمو في ظل الاحتلال، وتصنع من تفاصيل الحياة اليومية مقاومة حقيقية. لقد نجح الروائي طارق عسراوي في أن يعبر بنا من خلال شخصية “تميم” ورفاقه إلى عمق التجربة الفلسطينية، حيث يتداخل اللعب مع الخطر، والمخيم مع البطولة، والطفل مع الرمز. ليست الرواية مجرّد سرد لمرحلة تاريخية؛ بل هي محاكاة وجدانية لوعيٍ جماعي يتشكل مبكرًا في الأزقة والحارات، وهي شهادة سردية على أن الطفولة الفلسطينية ليست خارج الزمن؛ بل في صلبه، وفي صلب المعركة.