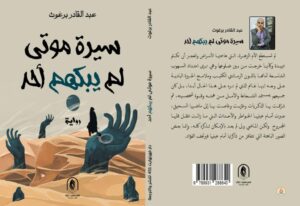

لا تُكتب بعض الروايات لتُقرأ فقط، بل لتُبكَى. لتُقام لها طقوس حدادٍ صامت، لا يتلو فيها أحد شيئًا، لأن الكلمات نفسها تكون قد بُحّت من فرط الفقد. هكذا هي “سيرة موتى لم يبكهم أحد” لعبد القادر برغوث، ليست رواية بالمعنى المتداول، بل جنّازة شاسعة لزمنٍ لم يكن عادلًا، لبشرٍ لم تُسجّلهم دفاتر النفوس، لوجوهٍ لم تتعرّف عليها شاشات التلفاز، لأرواحٍ تمشّت على هامش الحياة، ثم ماتت دون أن تنتبه إليهم يدٌ أو عين. في هذا العمل، لا شيء يحدث كما يحدث في الروايات الأخرى، فلا بطل ينهض من رماده، ولا حكاية تكتمل، ولا حبكة تُشبع، ولا خلاص ينتظر خلف الجملة الأخيرة. إنها مرثية كتبتها الصحراء بلغة بدويٍّ يعرف أن الحكايات لا تبدأ حين نرويها، بل حين نبكيها.

عبد القادر برغوث لا يكتب السرد بقدر ما يُنشد الألم. يجعل من اللغة خيمة مثقوبة، ومن الكلمات نوقًا متعبة تجرّ الذاكرة في قلب الريح، ومن الصمت أغنية مطفأة. لا أحد في روايته ينجو، لا الأرض، لا الناس، لا القيم، لا حتى المعاني. يبدأ النص بجملة منكسرة: “وإلى متى؟ أين؟”، سؤال غانم، الراعي الكهل، ليس سؤالًا عابرًا بل تكسّر داخلي، صرخة رجل توقّف الزمن عند خاصرته، فلم يعد يرى في الصحراء غير التيه، ولا في الحياة غير صدى الانطفاء. إنه شخصية منزوعة البطولة، لكنه مشبعة بالرمز، لا يقاتل كما يفعل أبطال الملاحم، بل ينهزم كما تنهزم الصخور في قلب العواصف: ببطء، بصمت، بكرامة. يجرّ خلفه فاطمة، امرأة ليست أقل صلابة، لكنها أشدّ ألمًا، صوتها كما يقول النص: “أقرب إلى العواء منه إلى الكلام”، عبارة لا تصف الصوت فحسب، بل تصف جوهر الأنثى في هذا العالم، كائنة لا تتكلم بل تئن، لا تُسمع بل تُؤكل بصمت.

الرواية لا تبني مسارها عبر العقدة والحل، بل عبر النسيان، عبر الحذف، عبر ما لا يُقال. إنها تفكك البنى التقليدية، وتعيد ترتيب السرد على إيقاع الوجع. حتى الابن “ناجي”، الذي يلتحق بالجيش الفرنسي، لا يظهر خائنًا بل خاسرًا، ضحية جوع لا يرحم، يقول: “الموت أهون من أن أكون عالة على أحد”، فيحوّل فعل الخيانة إلى هروب من العار، من الكسر، من الطين. هكذا يولد القرار من رحم الحاجة، لا من خيانة المبدأ. ويقول في لحظة تشظٍ شعري: “كل أفراد العائلة وُلدوا على ظهر السفر”، جملة تتجاوز البعد السردي لتغدو قولًا فلسفيًا في معنى الترحال، في معنى أن يولد الإنسان بلا جذور، بلا طين، بلا مرفأ.

الشخصيات الأنثوية في الرواية تحمل أثقل الحمولات، من فاطمة إلى الزهرة، من سعدة إلى صفصافة، ومن عالية إلى الأم التي باعت جسد ابنتها مقابل رغيف. في مشهد موجع، تقول الطفلة الصغيرة: “أنا خائفة… لست مجبرة، بل أمي ربطتني بأيام كي أعتاد عليك”، والعبارة هنا تنقلب إلى خنجرٍ في قلب القارئ، حيث الأم، المربية، تحوّلت إلى وسيلة كسر، حيث الزمن نفسه يُستعمل كأداة ترويض، حيث الطفولة تُسلب باسم النجاة، وحيث الجسد الأنثوي يُختصر في قابلية الاستعمال. إن رواية برغوث، دون أن ترفع راية نسوية، تفعل ما لم تفعله الروايات المنحازة للمرأة: تُظهر كيف أن الذكورة ليست فقط سلطة، بل لعنة جيلية، وكيف أن الإناث لا يعانين من الرجال وحدهم، بل من النظام الاجتماعي كله.

“المختار” هو الضلع الثالث في مثلث الخسارات: رجل مثقف، يعرف المتنبي والموطأ، يعشق التصوف ويريد العلم، لكنه معزول داخل قبيلة لا تعترف إلا بالمراعي والعرف. هو تمثيل واضح للمثقف المنفي، الحالم في بيئة معادية للكتاب، الغريب في أرضه. إنه يقول الكثير، لكنه لا يُسمع، يرى كثيرًا، لكنه لا يُرى. وبين رغبته في التحليق، وجدران الواقع الخانق، يتهشّم الحرف.

حتى الحصان في الرواية ليس مجرد دابة، بل كائن رمزي ينتمي إلى عالم الشرفاء. “الأدهم”، الحصان المتمرد، يعاقبه السائس الفرنسي، ويعرضه على غانم ليذبحه. السائس يقول: “يمكنك أن تأكله”، لكنه يرفض. يشتريه، لا لأنه بحاجة إليه، بل لأنه يرى فيه ما تبقى من نفسه. الحصان هو امتداد لروحه، عزّته، كبرياؤه الأخير. في هذه اللحظة، يُصبح الفعل البسيط (رفض الأكل) فعل مقاومة صامتة، يعلن فيه الإنسان هويته حتى حين تتهاوى كل بقية المعنى.

الزمن في الرواية لا يتحرّك إلى الأمام، بل يدور حول خيبته، يعيد نسخ نفسه كما يكرر الحزن أسماءه. لا شيء يتغيّر، كل شيء يُهدم ليُعاد ترميمه بنفس الطين المتعفّن. أما المكان، فهو البطل الخفيّ. الصحراء ليست مسرحًا، بل قاتلٌ متوحش، يقول السارد: “الصحراء لا ترحم أحدًا، والموت يكون نهبًا للقوارض أو الضباع الجائعة”، لا جغرافيا هنا، بل موت متكرر، فناء يتمدّد في الرمل، يبتلع الأجساد كما تبتلع اللغة صدى الصمت.

أما الأسلوب، فهو عماد الرواية وسرّ تفوّقها. اللغة ليست مجرد أداة للسرد، بل كائن حيّ ينزف، يئنّ، يحتجّ. الجمل طويلة، متلوّية، محمّلة بإيقاع شعري لا يُعلن نفسه لكنه يتسرّب. عبد القادر برغوث لا يكتب سردًا، بل يُنشد نثرًا مراثيًا، يعيد فيه للغة مكانتها النبوية. لا حوارات كثيرة، بل أصوات داخلية، لا أحداث عظيمة، بل شقوق صغيرة في جدار المعنى. كل مشهد يحمل رمزه، كل عبارة تحمل ظلًّا، كل وصف له ذيلٌ من حزن. يقول: “الليل نائم على الجبال، والقمر غارق في فم الغيم”، أو “الظلال كانت تتسلل إلى أطراف الخيمة كما يتسلل الحنين”، تعابير ليست جميلة فحسب، بل نابضة، شاعرة، شاهدة.

فلسفة الرواية تتجلى في رفض البطولة، في تمجيد المجهولين، في إنقاذهم من الموت الثاني: النسيان. في عالمٍ لم يُخصّص للبدو سوى حكايات مبتورة، جاءت هذه الرواية لتعيد كتابتهم، لا كأبطال خارقين، بل كبشر: يخطئون، يجوعون، يخونون، يبكون، لكنهم موجودون، بشرٌ يستحقون أن يُكتبوا، أن يُبكى عليهم، أن تُقرأ أسماءهم ولو مرة واحدة. إن ما يفعله برغوث هنا ليس أدبًا فقط، بل عملٌ توثيقي، إنساني، وجودي، روحي. إنه يعيد بعث الذين لم تُذكر أسماؤهم، يمنحهم قبرًا في اللغة، وسطرًا في ذاكرة القارئ.

هكذا، حين نطوي صفحة الرواية، لا نشعر أننا انتهينا منها، بل كأننا خرجنا من عزاء طويل، من مأتمٍ امتدّ عبر اللغة والرماد. لا نشعر بالراحة، بل بالامتنان. امتنان لأن أحدًا كتب عن الذين لم يُكتب عنهم، لأن أحدًا منح الدمع اسمًا، والصحراء لسانًا، والموتى وجوهًا، والإنسانية فرصة جديدة للإنصات إلى صمتها. رواية “سيرة موتى لم يبكهم أحد” ليست رواية فحسب، بل شاهد قبر جماعي، نقش عليه عبد القادر برغوث أسماء من عبروا، وماتوا، ومُحوا، فجعل من أدبه صلاة طويلة في حضرة البدو الذين ما زالوا هناك… ينتظرون دمعة، أو سطرًا، أو حتى سؤالًا: هل ما زال أحدٌ يتذكرهم؟

بن معمر الحاج عيسى